体感ゲームの本

不定期でゲーム関連の書籍を紹介するブログ、なんと気が付くと約1年ぶりでした。昨年は新入社員がありがたいことに3名で彼らの更新頻度が高かったこと、それ以外にもアプリのリリースやら会社の行事の紹介などが重なったことによるものです。もともとこのテーマは趣味性が高いものなので、他の意味のある投稿が多い分には越したことがないのですが。

この間、ゲーム業界本が出てなかったのかというと全くそんなことはなく従来と変わらない、あるいはそれ以上にたくさんの書籍が刊行されていた気がします。なかなかすべて読むには至らず、相変わらず積み本が増える一方です。今回取り上げるのは5月に出版されたこちら。

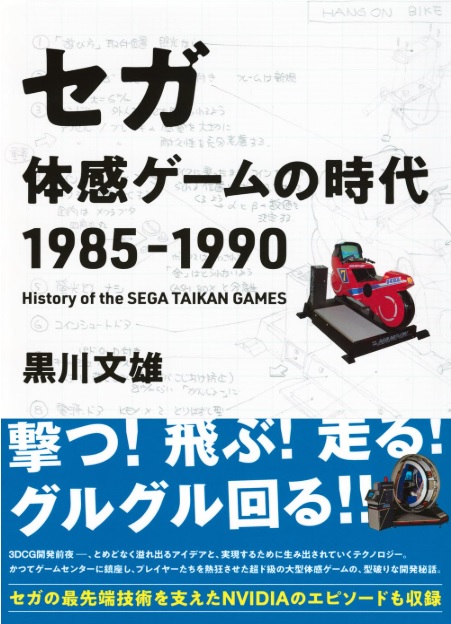

『セガ 体感ゲームの時代 1985-1990』

黒川 文雄 (著)

私の大好物であるセガの話、中でもゲームセンターで大人気を博した「体感ゲーム」に絞った本です。「体感ゲーム」とは、バイクや戦闘機に模した大型の機械(筐体といいます)に乗り込んで楽しむアーケードゲームを指します。それまではゲームセンターにあるのはテーブル型、あるいはアップライトの筐体にブラウン管をはめ込んだゲームがほとんどでしたが、ある日突然、巨大なコックピットのようなゲーム機がフロアに鎮座し、ぐいんぐいんと稼動して大迫力のレースやドッグファイトが楽しめるという非常に派手なゲームでした。『スペースハリアー』、『アウトラン』、『パワードリフト』等々… セガ以外からも類似ゲームは出ましたが、カッコよさ、面白さは頭一つ抜けていたように思います。中~高校生の多感な時期に目の当たりにした私が、大学卒業時に就職先としてセガを目指した理由の一つが、この体感ゲームでの体験にあったように思います。そう考えるとゲーム業界へのきっかけ作りにもなっ一連の体感ゲームには感謝の念に堪えません。

本著ではセガ社の創業時エピソードから始まり、1985年リリースの体感ゲーム第一弾ともいえる『ハングオン』の開発秘話について、当時の制作者等のインタビューなどをもとに詳細が語られます。以降、1年に1~2作というすさまじいスピードで様々な体感ゲームがリリースされていきます。おそらく体感ゲームで最大のヒットとなった1986年『アウトラン』、双璧をなすヒット作であろう1987年『アフターバーナーⅡ』とまさに破竹の勢いです。単なるビデオゲームではなく、ムービング筐体を平行して開発できるのがソフトウェアとハードウェア、両方を手掛けるセガの強み。今でこそ理解できますが、当時はただただすごい会社だな、と思っていました。

1990年には素人目にも行きつくところまで行ったな、と思わされる『R360』という筐体がリリースされます。あまりに巨大で、かつ安全性の担保のためにプレイする際にはアシスタントのスタッフが必須という特殊なゲームです。当時、大学生だった私はどうしてもこれが遊びたくていろいろと調べ、大阪に置いてあるという噂のゲームセンターにて1プレイ500円で体験しました。名前のとおり、天地がひっくり返る360度の方向に回転するすさまじさでしたが、ちょっと気軽に遊べるものではないな、と一度のプレイで終えたことを覚えています。

自分の思い出が長くなりましたが、業界に一時代を築いた体感ゲームはたった5年で進化の頂点に達します。そのスピード感たるや。とにかくアイデアとそれを実現する手法、開発者の創意工夫に満ち溢れた話は非常に面白いです。ゲーム業界の重鎮の方々のインタビューも多数収録されており、おススメです!