Mayaのノード構造を触って学んだ基本的な仕組み

こんにちは、新人デザイナーの佐藤です。

今回は、Mayaを使っていてよく耳にする「ノード」について、実際に触って見えてきたことをまとめてみました。

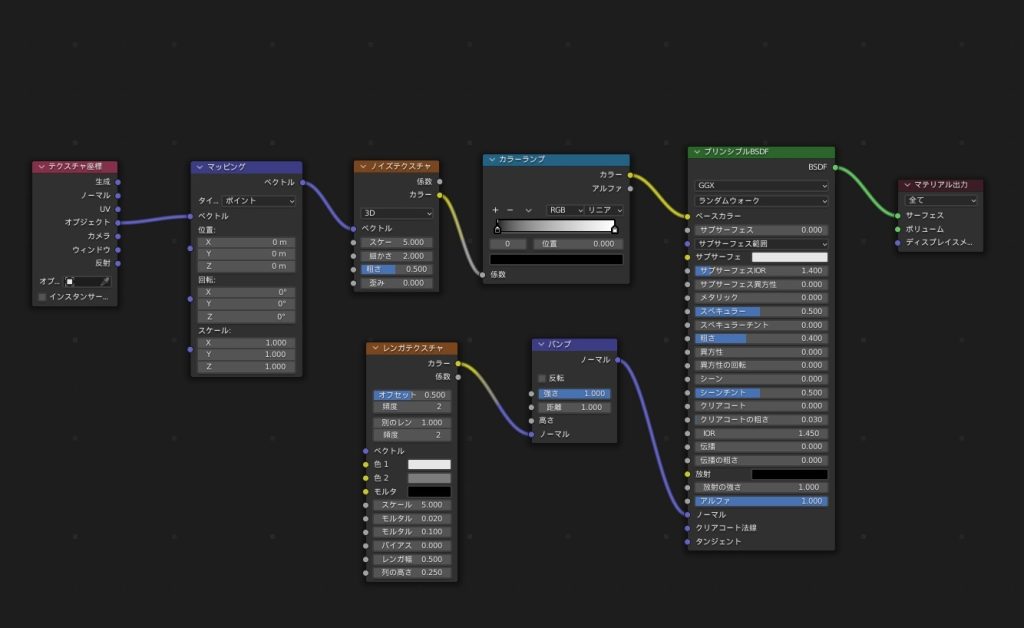

Blenderではマテリアルやジオメトリノードを作成する際にノードを使ったことがありましたが、Mayaのノードは最初なかなかイメージがつかめず、操作するたびにノードが自動で増えていくことに戸惑いを感じていました。Blenderでは自分でノードを組み立てるのに対し、Mayaでは知らないうちにノードが構成されていくため、どこから理解すればいいのか分からずにいたのです。

そこでまず、ポリゴン作成時に自動生成される基本的なノードを観察するところから始めてみました。

Mayaでポリゴンを生成すると現れるノード

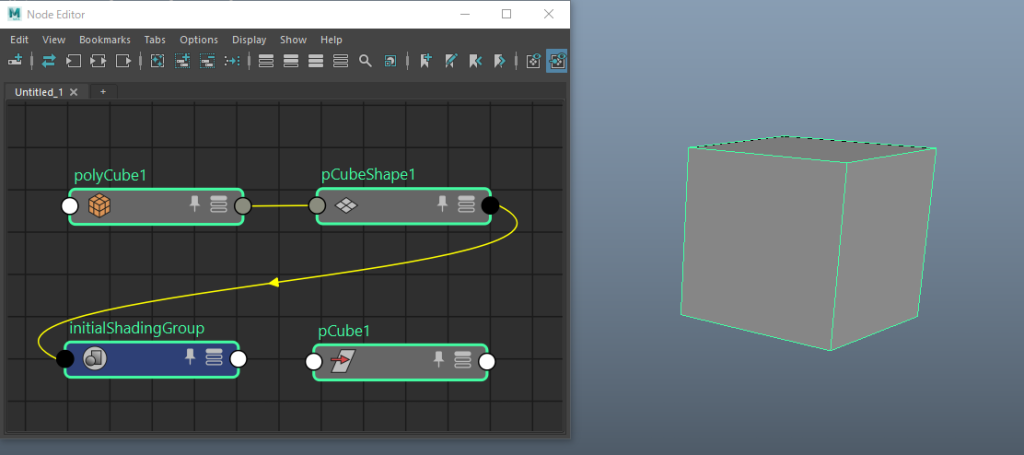

Mayaで立方体などのポリゴンを作成すると、以下のような4つのノードが生成されます。

- polyCube1(ヒストリーノード):形状を構成するパラメータ(幅・高さなど)を履歴として保持

- pCubeShape1(シェイプノード):頂点座標などポリゴンメッシュ自体の形状を管理

- pCube1(トランスフォームノード):位置・回転・スケールなどの空間情報

- initialShadingGroup(シェーディングノード):質感等のマテリアル設定

Node Editorで確認すると、これらが線で接続され、情報の流れを形成しているのが分かります。polyCube1が形状の元となり、それがpCubeShape1に伝わり、pCube1が位置を決定、そしてinitialShadingGroupが見た目を制御するというシンプルな構造です。

こうした接続を通して、「ノード同士の線こそが情報の流れであり、形を構成する仕組み」だと実感しました。

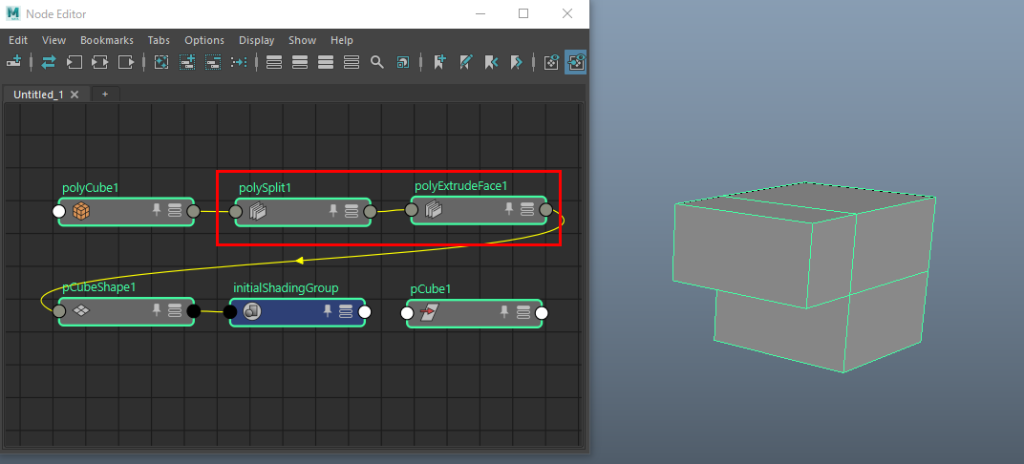

モデリングの履歴もノードとして残る

Mayaで形を変える操作、例えば押し出しや分割などの操作を行うと、ヒストリーノードとして記録されていきます。たとえば分割をして面を押し出すという操作をすると「polySplit1」「polyExtrude1」というヒストリーノードが追加され、先ほどのpolyCube1の後に差し込まれる形でつながっていきます。

このように、Mayaではこれまでの操作がヒストリーノードとして蓄積され、順に処理されることで形が構成されています。

このヒストリーは定期的に削除する必要があるのですが、最初は「ヒストリーを削除すると何が変わるの?」と思っていました。Mayaはモデリングなどの作業でヒストリーが増えていくと動作が重くなってしまいます。このヒストリーを削除することで、不要な処理や再計算を無くし、動作を軽くすることができるということでした。

Blenderとの違い

Blenderのノードは、自分でマテリアルなどを「こうしたい」と思って組み立てていくパーツのような存在ですが、Mayaでは操作に応じてノードが自動生成されることが多く、まるで裏側で動いている仕組みのような印象を受けました。

Node Editorでその流れを見ることで、「この操作はこうつながって形になるんだ」と理解が進みました。

Blenderのノードは“作るための手段”、Mayaのノードは“出来上がったものの裏側の履歴”という印象で、どちらもノードを使用していますが、アプローチの仕方の違いが面白いなと感じました。

今回、ノードの構造に注目してみることで、Maya内部で起きている処理の流れを少しずつ捉えられるようになりました。特に、ポリゴン作成から履歴の積み重ね、それがすべてノードとして連携しているという構造は、触って初めて理解できた感覚です。

「形の裏には流れがある」という意識を持てたことは、これからの制作にもきっと活きてくると感じています。